创新驱动智能PCB电路设计软件助力精准高效开发

19429202025-03-22排行榜14 浏览

传统PCB设计:效率与创新的十字路口

一块指甲盖大小的电路板,承载着上千个元器件的精密协作——这就是现代PCB设计的常态。当工程师们面对日益复杂的电子设备需求时,传统设计方法是否还能支撑起产业升级的需求?数据显示,2025年全球PCB市场规模预计突破千亿美元,但仍有68%的企业因设计周期过长导致产品上市滞后。市场在呼唤一场设计工具的革命。

1. 智能算法如何颠覆设计流程?

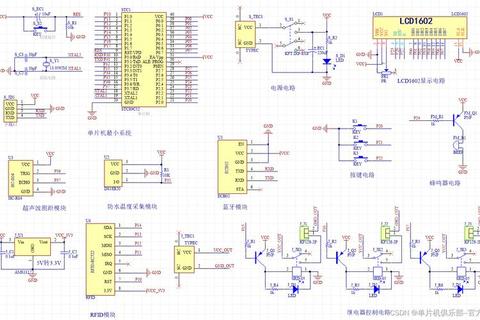

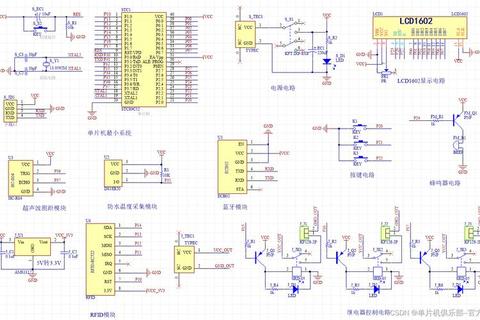

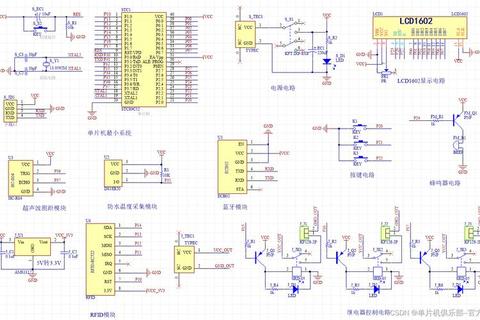

在德国慕尼黑的Electronica 2024展会上,西门子EDA与CELUS联合展示的AI设计平台引发行业震动。该平台通过分析用户输入的功能需求,仅用3分钟就生成了完整的电路原理图、BOM清单和布局方案,而传统团队完成同类设计平均需要72小时。这种效率跃升的核心,在于AI对非结构化数据的处理能力——例如从过往设计方案中提取高频使用电路模块,自动匹配最优元器件组合。

国内某无人机企业曾面临信号干扰难题,工程师尝试手工调整布局3周无果。引入智能布线工具后,系统通过电磁场仿真算法,在24小时内完成8层板的优化布局,信号完整性提升40%。这种“算法先行”的模式,将传统试错成本降低了70%。

2. 多物理场协同为何成为刚需?

小米SU7智能电动汽车的案例极具代表性。其自动驾驶系统PCB需要在-40℃至125℃环境下稳定工作,同时承受2000次/秒的振动频率。传统工具难以同步解决热应力分布与电磁兼容问题,而新型设计软件通过建立三维热力学模型,实现了散热铜箔与信号线的自动避让优化,使板级温度梯度控制在±5℃以内。

更值得关注的是硅光子技术的突破。某光通信企业开发400G光模块时,借助AI驱动的多物理场仿真工具,将光电耦合损耗从1.5dB降至0.8dB。这种跨领域协同能力,正是创新驱动智能PCB电路设计软件助力精准高效开发的典型体现。

3. 开源生态怎样重构产业格局?

嘉立创EDA的崛起揭示了一个趋势:开源社区正在改写行业规则。其在线协作平台聚集了30万开发者,共享超过10万个已验证电路模块。某大学生团队利用社区开源的四旋翼飞行器方案,仅用2周就完成PCB设计,较传统开发周期缩短85%。这种“模块拼装+智能优化”的模式,使中小企业研发成本下降60%。

但开源并非。某医疗设备厂商曾直接采用开源心电图检测方案,却因未考虑人体阻抗差异导致数据漂移。这警示我们:智能工具需要与专业验证结合,平台提供的DFM(可制造性分析)功能,可自动检测200+项工艺隐患,将首板合格率从75%提升至98%。

站在智能设计的起跑线上

对于不同规模的企业,行动路径已然清晰:大型厂商应建立“AI+专家”的双轨验证体系,在西门子Xcelerator等平台上开展数字孪生测试;中小团队可依托嘉立创EDA等工具链,采用“开源模块+云仿真”的敏捷开发模式;个人开发者则需掌握Altium动态铜箔绘制等18项核心技能,同时关注UCle芯片互连标准等前沿动态。

当设计软件开始理解工程师的创意意图,当算法能预见尚未发生的电磁干扰,这场由创新驱动智能PCB电路设计软件助力精准高效开发的产业变革,终将重塑电子制造的DNA。正如某资深工程师所说:“我们不再是电路的搬运工,而是电子世界的架构师。”