手机使用时间—指尖沉沦悄然吞噬光阴 警惕手机使用时间透支健康活力

19429202025-03-19推荐软件17 浏览

一、手机正在如何蚕食我们的健康边界?

清晨睁眼第一件事是摸手机,睡前最后一眼也留给屏幕——这已成为当代人的生活常态。数据显示,中国人日均屏幕使用时间已达6.3小时,而全球青少年近视率预计将在2050年攀升至69%。当指尖在玻璃屏上滑动的距离远超步行里程时,我们是否意识到,这场“指尖沉沦”正悄然吞噬光阴,透支着健康活力?

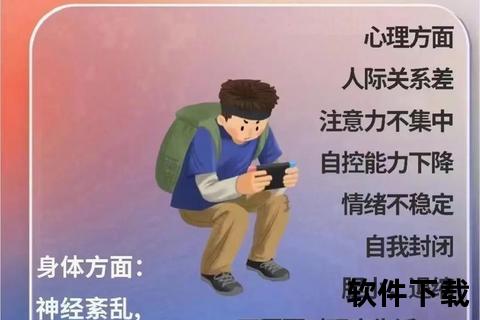

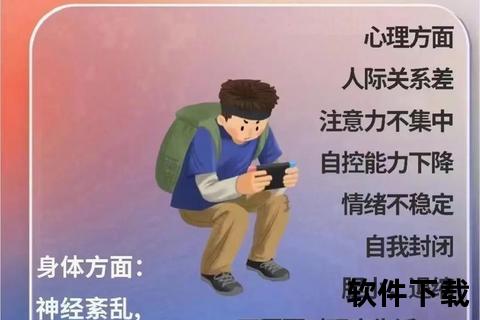

在上海某重点中学,15岁的小李因每天使用手机超8小时,出现颈椎反弓和600度近视。医生在他的X光片上指出:“颈椎弧度消失,与长期低头姿势直接相关。”这类案例并非孤例,研究显示,超过三小时的日间手机使用会使青少年抑郁症发生率翻倍。更令人警惕的是,德国海德堡大学的实验证实,仅三天限制手机使用,就能改变大脑伏隔核区域的活动模式——这正是成瘾行为的关键神经枢纽。

二、虚拟社交如何重塑真实人际关系?

“饭桌上全家各自刷手机”的场景,已成为中国家庭的新写照。清华大学的研究表明,周末人们使用手机的时间虽比工作日少,但面对面交流时长也同步下降。24岁的职场新人小张坦言:“同学聚会时,大家默契地保持‘线上活跃、线下沉默’的状态,连敬酒词都要先发微信群。”

这种社交异化背后是神经机制的改变。当人们习惯用表情包替代表情、用点赞取代拥抱时,大脑的镜像神经元系统逐渐钝化。美国罗格斯大学专家指出,社交媒体的算法推送机制,使青少年更易接触极端内容,导致现实社交能力退化。而2025年心理健康调查显示,手机依赖程度高的学生群体中,68%存在“线上健谈、线下失语”的矛盾状态。

三、效率工具何以沦为时间黑洞?

杭州某互联网公司的“数字断食”实验揭示惊人现象:参加者原以为离不开的“工作必需”APP,实际70%使用时间消耗在无关内容上。财务主管王女士试用屏幕时间管理软件后发现,日均195次的手机解锁中,仅有23次与工作相关。这种无意识消耗,正是“指尖沉沦悄然吞噬光阴”的典型写照。

神经学研究为此提供了解释:手机推送触发多巴胺分泌的“奖赏循环”,使人陷入“查看-分心-懊悔-再次查看”的恶性循环。德国实验显示,频繁切换APP会使大脑前额叶皮层持续高负荷运作,导致注意力碎片化。正如某高校教师感叹:“备课10分钟就要刷5次微博,专注力比十年前下降了一半。”

破局之道:重建人机健康边界

面对“警惕手机使用时间透支健康活力”的紧迫课题,可尝试三步实践法:

1. 物理隔离术:设置“无手机安全岛”,如卧室采用传统闹钟,餐桌放置手机保管盒。参考2025年“息屏24小时”行动案例,参与者睡眠质量提升率达63%。

2. 数字极简法:启用“爱时间”等管理APP(日均减少屏幕时间2.7小时),关闭非必要推送,将社交软件集中到手机第二屏。

3. 替代激活策:用实体书替代睡前刷视频,以户外运动置换碎片化浏览。北京某中学推行“课间手机寄存制”后,学生日均步数增加2000步。

当我们重新审视掌中方寸屏幕,或许该记住麻省理工学院教授的警示:“技术应该扩展人性,而非替代人性。”在数字洪流中守住健康底线,需要的不只是自律,更是对生命质量的清醒认知——毕竟,被“指尖沉沦悄然吞噬光阴”的每一秒,都是不可再生的生命活力。唯有建立理性的人机关系,才能在这场健康保卫战中夺回主动权,真正实现“警惕手机使用时间透支健康活力”的自我保护。